目前,畅享各地网络的阆中古城学道街,“川北道署”道台衙门。

其实在阆中古城今内东街,从西向东状元坊北侧,曾经还有个镇台衙门,全称“川北镇署”知道的人就不多了。

清代四川分府图

镇台衙门即“川北镇总兵府”,却是管辖范围更大的最高军事机关。

川北镇长官称总兵,官阶二品,比川北道台衙门驻阆官员四品或恩加三品的道员品级高。

?川北镇署,即俗称的镇台衙门,设于内东街(原邮电局处,今状元坊东北侧),相传为明代旧帅府。

清康雍乾时期,陕西省泾三原商贾世家,泾阳县交龙堡人蒙顺,一生经商,时逢湖广大移民,俗称“湖广填四川”,蒙顺教育其长子蒙元亨,移民四川阆中城,驻北门井旁,即今天的古城北门“威德”牌坊东北处振武井旁居住。

蒙顺蒙元亨父子一生经商、后经人介绍行走在当时天下商帮陕晋徽之列,由于经营独特,很有威望,声名远播。

加之家中有一小孩蒙应瑞,从小习文练武,深得商界人士关注和厚爱,15岁时被人引荐,进入当时四川著名学府阆中“锦屏学院”学习。

蒙应瑞17岁时,由于其母亲罗氏病故,后来蒙应瑞,18岁时投笔从戎参加了大清驻四川阆中的绿营行武,川北镇总兵辖区,当了一名职业军人,12年间跟随各营长官。

常常奔走在川北镇辖区各军务区域。也同时得到四川总督,四川提督,和直属总兵大人们的厚爱。时常苦练弓马骑射,和各种特种兵技能。

时逢康熙五十六年,西域边陲烽烟四起,四川总督年羹尧,奉旨前行,与各路大军,历经近3年时间展开战势,最后以6万大军惨败而告终。贼兵对清王朝和帝国疆域,构成了严重的威胁。

康熙皇帝,排除朝廷反对派意见,决定派皇十四子代朕,以大将军规格西征,命延信为大军主力,四川总督年羹尧全力支援后勤保障。

四川总督年羹尧对川北镇和松藩镇,官兵进行了调整,洞庭副将王允吉任川北镇总兵。年督并同时前往川北镇驻地阆中和松藩镇,亲自挑选精兵强将出使西征事。

川北镇勇士阆中人蒙应瑞挑选其中,随总兵王允吉,于康熙五十八年前往松藩卫驻扎数月。

五十九年四月,川督年羹尧亲授蒙应瑞外委千总委牌随军务事西征,直奔延信大营,这里的外委千总清代低级武官(正八品)。

其间,蒙应瑞其父蒙元亨,其祖蒙顺两公被川督年委以重任,负责川陕及其他各省驻阆中古城商贾们的联络,确保西征兵马粮草供给保障。

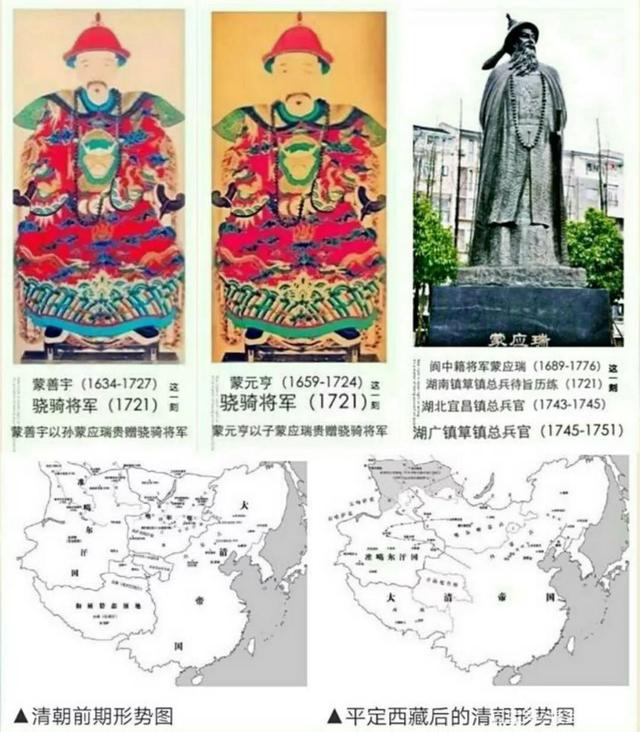

川陕蒙家将

川陕蒙氏一门三代,各自临时以高效的历史使命与责任担当,蒙顺蒙元亨父子出色的完成了西征后勤保障。为前线战役做出了坚强的后盾。

蒙应瑞在军中,献计献策,并在青海延信大营驻扎楚吗喇之地,夜与贼遇,贼兵三次大军犯营,川军蒙应瑞夺勇争先,仅率区区数十人,杀贼大败,拒残兵败将逃到数千里的新疆伊犁。

八月二十二至二十三日,两天各地战役结束,收复西藏回归,后期数月间连同收复数省,包括今天的内外蒙古,青海,新疆等区域。为大一统疆域奠定了基础。

康熙六十年秋,帝国表彰出色官兵,川陕蒙家三代位列其中,蒙顺赐名蒙善宇,以孙应瑞贵赠骁骑将军一品大商。蒙元亨以子应瑞贵赠骁骑将军一品大商。蒙应瑞也荐升湖南镇筸总兵(署副将衔)待旨历练。

由于康熙帝病故,年羹尧事发,和多种原因。雍正三年十二月蒙应瑞才正式领授兵部劄付川北镇署副将,雍正六年离任川北镇阆中,前往京师任职,这就是蒙应瑞镇守阆中的七年。

乾隆元年身为副将的蒙应瑞驻守京师,请封二代及本身,川陕蒙家将才正式名正言顺,授劄。蒙应瑞将军最后官居湖广镇筸总兵官,统辖今湖南凤凰古城历史上辽阔的疆域,内外玖协营汛,清雍乾时期“八大兵备道”之一,镇守湖广镇筸等地,驻扎镇筸凤凰城。

康熙六十年至雍正六年,整整七年,川北镇总兵有五任,分别是川北镇总兵王允吉、总兵张元佐、总兵李如柏,总兵潘之善,总兵马纪勋。

在这些总兵调离时,原则上是派其它防区副将来守防,从目前还未有资料显示。从蒙应瑞一生来看,临时护理总兵,副将印务,几乎是一种熟练的职业。

蒙应瑞长期待旨历练的他来说,川北镇辖区和阆中城防,是他熟悉再不过的人和事。

作为当时提携他的几员大将军,几乎是自身难保,但他知道,忠君爱国爱民爱乡,是做人做事的原则。尽量以掌握防务川北镇各营的守护技能任务,使各营汛安全保障为第一要事,使皇上放心,兵部放心,地方安定和谐团结。

做为在商贾世家,成长起来的蒙应瑞来说,自然明白,保宁府阆中城的繁荣有多重要,他是时时了解地方百姓的需求,他的建议参与是何等的重要,加强商贸交易,货物流通,防务巩固,城区建设,几乎阆中城区内,时时刻刻到处都可以看到便装和戎装的影子。

也为他一生走到任何地方,首先关心的兵民团结,各按其职,各自耕种,官兵技艺,物料存放等作了大量的功底。

对于今天的阆中古城和凤凰古城来说,帝制时期书院,水利,民间景区建设,城防等合理灵活变通的处理,是何等的重要。

在守护阆中期间,几乎伴随着各位总兵官上任,巡察对辖区各营汛的详细介绍,与其他将领一道守护着川北这块重要的军民安全保障。

为了使游客和今天的阆中人了解清代川北镇总兵辖区的范围及状况,我们通过阆中“民俗荟”刊登著名文史专家刘先澄先生文章《除了“道台衙门”,阆中曾经还有个更厉害的“镇台衙门”!》部分摘要呈现于大家。

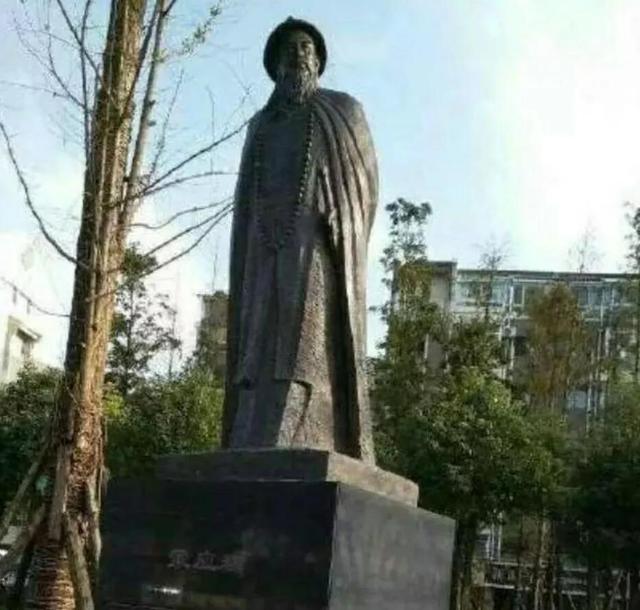

将军广场蒙应瑞雕像

清代川北镇署建筑一直留存至上世纪六十年代,位置在内东街,府志县志和未曾付梓的民国三十七年(1948)《阆中县志稿》,都记载镇台衙门在内东街无疑。倘桓侯帅府在此,就是远离汉城的东南郊外了,笔者以为此说还当印证。

幼时,笔者曾家于镇台衙门对面,亲眼见过镇署高大雄伟的牌坊门。许多七十岁以上的老人,至今对镇台衙门建筑格局记忆犹新。其中轴线上,出南至北依次为内东街南之照壁,街北之牌坊式戟门、仪门、大堂、后厅,花园亭;两側厢房为司房,后有军械库。

川北镇在宣统二年被裁撤后,原镇台衙门仍被驻军占用。民国三年(1914)陈炳堃曾在原镇署打出反袁旗帜,自封为嘉陵道尹。

后田颂尧的二十九军军部、潘文华任主任的川陕鄂边区绥靖公署,都曾驻于此处。以后,又为阆中县警察局驻地。解放后,镇台衙门内曾办阆中火电厂,后为阆中县邮政局。

?

网络图闽粤南澳总兵府

从历史上看,清代四川的正规军队,主要由驻防旗营和绿营两部分组成。旗营即清王朝的八旗军队,有满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗三部分。

清初顺治年间,八旗军主要以阆中为据点攻伐四川各地。

康熙以后,八旗军平时只在成都少城驻防,由满、蒙兵组成。

兵员未超过三千人,统领旗营的是一位副都统(二品)。

乾隆四十一年(1776)为平定大、小金川,始设成都将军(从一品)统领旗军。

绿营是清军驻防地方的主要军力。

绿营是从汉人中招募的军队,标志用绿旗(与八旗军的正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶兰相区别),故称绿旗兵,多称之为绿营。

据康熙二十八年《会典》“兵制”记载,四川绿营兵有四万人,以后直至光绪朝的历次记载,四川绿营兵人数都在三万至四万之间。

绿营军的将官依次为提督(从一品)、总兵(二品)、副将(从二品)、参将(三品)、游击(从三品)、都司(四品)、守备(五品)、千总(六品)、把总(七品)、外委(八品)等。

提督以下设镇、协、营、汛四级,总兵统领一镇,副将统领一协,营由参将、游击、都司、守备分别统领,汛为最低一级军事单位,由千总、把总分别统领。

清代制度规定,总督或巡抚为一省最高军政长官,提督和各镇总兵均归其节制。

阆中历代为兵家必争的军事重镇,均设重要军事机关。三国时张飞镇守,传有帅府;两晋时期无考。西魏设利州总管,隋代相沿;唐贞观十年(636)置保宁都护府,有都尉、兵曹、別将、校尉等率军驻防;

五代时期唐明宗天成四年(929)设保宁军,北宋太祖乾德四年(966)改设安德军,分驻利阆节制司统领诸军;南宋高宗绍兴元年,一度于阆州置川陕宣抚处置司;

蒙古宪宗八年(1258),蒙军在阆置东川元帅府;元世祖二年(1265)置万户府,驻屯军1320名,后又置东川军统司、东川枢密院、东川元帅府,十三年(1276)设保宁府后仍称保宁万户府;明置利州卫保宁守御千户府和指挥使司,始设总兵、参将、游击、守备统领军务。

川北道署

清顺治四年(1647)设保宁镇,驻阆中,为全省四大军镇之一;四川省还设建昌镇、永宁镇、蘷州镇,因辖地未靖,三镇署均依附于驻节省会保宁的提督衙门。

顺治十五年(1658),改保宁镇为川北镇,与改设的重庆镇、松潘镇、建昌镇共为四川省四镇。

据清道光《保宁府志》载,驻阆中的川北镇直辖驻府城的中、左、右三营,还兼辖广元营(驻广元)、巴中营(驻巴州)、通江营(驻通江)、顺庆营(驻南充)、黄羊堡营(驻百丈关)、太平营(驻万源)、潼绵营(驻三台)、绥定营(驻达县)、城口营(驻城口)。

负责川北、川东北、川西北广大地区的防务,川北镇所辖之营历朝有所变更,至光绪间仍兼辖八营,管辖地城包括今日之广元、南充、巴中、达州四市和绵阳市之大部分。川北镇的设置直至清末裁撤。

川北镇的兵员根据防务战事需要,历朝有所变动。

道光《保宁府志》载:总兵官驻保宁府城,直接管辖中左右三营称为“镇标”,原设游击二员、都司一员、守备三员、千总六员、把总十二员,马战守兵1895名。

但在乾隆四十四年(1779)因新疆设立营制,川北镇奉命调军官和马战守兵311名归并新疆。以后亦时有增补,兵员保持在1300至1800之间。

川北镇兼辖的顺庆营、广元营等八营,分别由游击或守备统领,各营马战守兵数百人不等,每营也各置有数个分防汛,按重要程度分别由把总、外委等军官带领数十名马战守兵。

各县交通要道还设有驿传和铺递。铺递配备铺司兵,任务是传递营务公文和军事消息。阆中县内设有赛云铺、河溪铺,青岩铺、柏桠铺、凉水铺、清刺铺、彭城铺、白鹤铺、大丰铺、隆山铺、凉风铺、西水铺、瓦窑铺、土地铺等,有铺司兵45名。

清代川北镇所属中、左、右三营,各有官署和营房。中营游击署在城内东南隅,后徙于北街法戒楼西(在相国寺街即今火药局街北侧),民国初改修为女子中学校,后为私立皋飏中学校,中营守备署在川北道署后。

左营游击署在学道街后北营盘,即今合壁井巷原公安局处,旁有左营街。左营守备署在莲池庵东(今古莲池街)。右营都司署在阆中县衙南(原丝绸供电厂内)。三营驻军的演武场,在校场坝,即今武警部队营房内。

川北镇总兵官及其所率官兵,有不少在方志忠烈篇中留下事迹或英名。在民间,也有佳话流传。康熙间川北镇总兵马子云,宁夏固原县人,系伊斯兰教噶德忍耶教派祖师华哲?阿卜董拉希(即西来上人)的信徒和挚友。

在任陕西汉中协镇副将时,幸遇西来上人,以师礼事之。康熙二十五年(1685),马子云升授川北镇总兵,府署阆中,遂邀师同往。马子云驻于阆中内东街的川北镇署,将西来上人安置于仅距百多米的东城门内側铁塔寺,以便经常拜会求教。

后又迁于礼拜寺街清真寺,亦距镇署不远。尔后,西来上人在阆中传经布道三年余。归真后,马子云与上人高足弟子祁静一遵嘱将其安葬于蟠龙山麓,留下了清真胜迹巴巴寺,并撰立了巴巴寺最早的碑铭《先师碑记》。

无论是对清真教旨的传播,还是对阆中这方热土,马总兵堪称功不可没。清代二百多年中,川陕军界广有崇拜西来上人信奉清真教者,巴巴寺匾联多有川北镇各级军官甚至兵丁所敬献,皆与马总兵的影响有直接关系。

?道光保宁府志有储掌文著《赠左都督王起云传》,记载了川北镇军官带兵的一些情况。王起云字康候,原籍甘肃,家于阆中,从征台湾有功,授黑城营守备,特擢升为川北镇右营游击。

四川阆中古城

他“整饬营伍,恩威并行,与士卒同甘共苦,雅具知人鉴阴识。其材勇者以意厚之,奖其能而训勉其所不及。后由行伍官提镇者四人,又得副(将)参(将)游(击)守(备)者十余人,皆公所拔擢也。

公持身廉,尺丝斗栗不入私第。及办理公事,挥金钱若粪土。甞日:大丈夫以身许国,便当立功万里,为国家分阃外之忧,马革裹尸,庶几死所,安能涕泣毕命于儿女手中哉!其居恒励志若此。”

康熙癸已(1713)年,王起云升任广西参将,离别阆中时,兵民感泣不舍,拥住马头不得行。在广西战场,王起云屡战屡捷。后深入敌阵受困,后援不至,其身受数十处伤,自刎尽忠,其身旁亲兵殉死者有二十七人。

雍正中,诏入昭忠祠,当地民间也建祠祭祀。王起云事,仅是见诸方志的川北镇官兵中之一例。

?川北镇官兵的战功,笔者以为最值得称道的,是蕴含于巴巴寺“普慈”匾中的历史记录。

清嘉庆25年至道光8年(1820-1828),英帝国主义支持新疆维吾尔族张格尔集团武装叛乱,叛军连陷四城,在喀什噶尔建立伪政权,自称“苏丹”,安图分裂祖国。清朝廷派长龄、杨遇春等率三万六千官兵入疆进剿。

苦战九年,终于平息叛乱,张格尔押解京城伏诛。阆中川北镇奉命抽调三营中部分马步官兵,人疆参战,其中不少系穆斯林同胞。他们崇信噶德忍耶教旨,爱教爱国,仇恨叛国裂土罪恶行径,作战特别勇敢顽强,立下不少战功,为家乡也为清真教义赢得光荣。

战事结束后,长龄等统军将帅特与返乡的杨登元等26名阆中籍兵丁联名,向清真胜地巴巴寺敬献“普慈”匾。此匾是我国近代一场平息叛乱、维护统一的爱国主义斗争之历史见证,也是相关川北镇的历史遗物,具有重要的文物价值。

阆中学道街的道台衙如今已全面复修展示在父老乡亲面前,而内东街的镇台衙门早已不存任何遗迹了。

笔者希望在其遗址,或者在中营、左营、右营遗址,恢复一处古代军事机关作为景点,展示阆中历史文化中不可忽视的“武”的方面,彰显间中作为军事重镇的历史地位。 |